![Entrissen]()

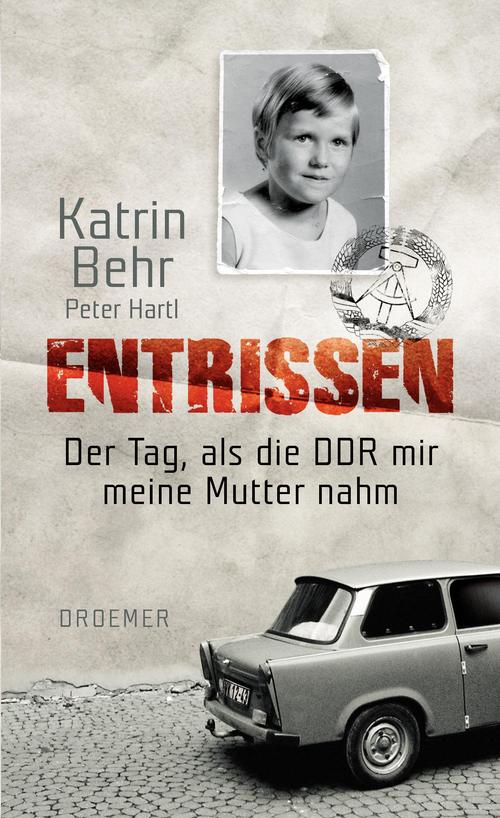

Entrissen

Mitschülerinnen wie Corinna oder Claudia und gehörte lose zu einer kleinen Clique von Mädchen. Das Problem dabei war lediglich, dass ich diese Verbindungen nur pflegen konnte, wenn ich in der Schule war oder in Ausnahmefällen mal zu einem Kindergeburtstag gehen durfte. Die Mädchen aus meiner Klasse wohnten nämlich alle weiter weg, und meine Mutti legte Wert darauf, dass ich gewöhnlich in Rufweite vom Haus blieb. Wenn meine Freundinnen mal die Möglichkeit hatten, sich mit mir zu treffen, dann fehlte mir oft die Zeit dazu. Die Betreuung meines kleinen Bruders hatte immer Vorrang, und mit dem kleinen Sören im Schlepptau wollte ich nicht bei meinen Mitschülerinnen anrücken. Da hätte ich mich irgendwie als Kindermädchen abgestempelt gefühlt.

Umgekehrt hatte es für mich immer geringere Priorität, pünktlich zu Hause zu sein. Da meine Mutter während ihrer Babypause das Mittagessen kochte, wurde ich in der vierten Klasse vom Hort befreit und sollte eigentlich unmittelbar nach dem Unterricht heimkehren. Doch dort wartete vor allem Arbeit auf mich: Geschirr spülen, Hausaufgaben, Wäsche aufhängen, Sören füttern, Kaffeetafel und Abendbrottisch decken. Daher wurde ich damals, glaube ich, Rekordhalterin im Trödeln auf dem Heimweg – jedenfalls in dem Rahmen, in dem zu Hause noch kein ernsthafter Ärger drohte. Für jede Abwechslung am Wegesrand war ich dankbar. Besondere Anziehungskraft im Herbst übten die kleinen Laubhügel auf mich aus, die die Anwohner unter den Kastanienbäumen sorgfältig zusammengefegt hatten. Mit unwiderstehlicher Lust drosch ich mit dem Bein in den nächstbesten Blätterhaufen, als wäre er ein Fußball beim Torabschlag. Ich empfand es als faszinierend und zugleich als willkommene Verzögerung, das farbenprächtige Laub durch die Luft wirbeln zu sehen, noch dazu mit dem besonderen Reiz des Verbotenen.

Die Hausbewohner waren allerdings anderer Ansicht. Kaum hatte ich mich an ihrem mühsam errichteten Laubhaufen vergangen, stürzte eine Anwohnerin heraus, als hätte sie nur auf mich gewartet. In wüsten Tönen, durch fuchtelnde Armbewegungen unterstrichen, wetterte die alte Frau gegen meine »Unverschämtheit« und meine »miserablen Manieren«.

Doch die zeternde Furie konnte mich kaum beeindrucken. »Blöde Kuh«, murmelte ich nur vor mich hin.

Da holte sie zum stärksten Hieb aus, den sie mir mit Worten verpassen konnte. »Was will man auch anderes erwarten«, meinte sie schnippisch, »wenn jemand aus dem

Heim

kommt!«

Das hatte gesessen. Volltreffer. Ich glaubte den Boden unter den Füßen zu verlieren. Genau davor hatte ich mich insgeheim immer gefürchtet. Meine kleine, heile Welt mit Vater, Mutter, Kind, mit Haus, Schule, Bruder, mit Freunden und Verwandten erschien mir mit einem Mal wie zertrümmert. Meine Herkunft war in unserer Straße also längst ein offenes Geheimnis. Ich war wieder die Fremde, die nicht hierhergehörte, die Außenseiterin, die Aussätzige. Das Heimkind. Ich kam mir vor wie eine ehemalige Verbrecherin, die den Weg in die Gesellschaft zurückgefunden hatte und nun mit ihrem Vorstrafenregister konfrontiert wurde.

Mir war schummrig zumute, alles drehte sich in meinem Kopf. Gab es denn für mich niemals die Chance auf ein neues Leben? Wurde ich meinen Makel nie los? Jahrelang hatte mich niemand wegen meiner Herkunft gehänselt. Ich hatte mich vollwertig gefühlt, gleichrangig mit den anderen Kindern, und ich hatte alles daran gesetzt, diesem Bild zu genügen. Jetzt lag es in Scherben vor mir auf dem Bürgersteig. Ich war nur ein Kuckuckskind. Ein Heimzögling.

Tränen schossen mir in die Augen. Ich spürte, wie verletzlich ich war, und verachtete mich deswegen. Wie sehr hasste ich meine Tränen, wie oft hatte ich dieser blöden Heulerei abgeschworen! Es half nichts, ich weinte den ganzen Weg nach Hause. Hemmungslos. Wie damals auf den Treppenstufen des Kinderheims. Ich fand mich immer noch erbärmlich, wenn ich weinte. Zum Glück sah niemand zu.

Natürlich wollte Mutti, als sie mein verweintes Gesicht bemerkte, von mir wissen, was passiert war. Ich glaube nicht, dass sie mich dazu in den Arm nahm oder mir tröstende Worte sagte. Sie kam mir immer so abwesend und abweisend vor, stets mit wichtigeren Angelegenheiten beschäftigt. Ich kann mich nur noch an ihren zerstreuten Tadel erinnern: »So was macht man doch auch nicht!«

Das allerdings wusste ich selbst. Im Nachhinein hätte ich auf diesen Streich auch lieber verzichtet. Erwartungsgemäß

Weitere Kostenlose Bücher