![Gruenkohl und Curry]()

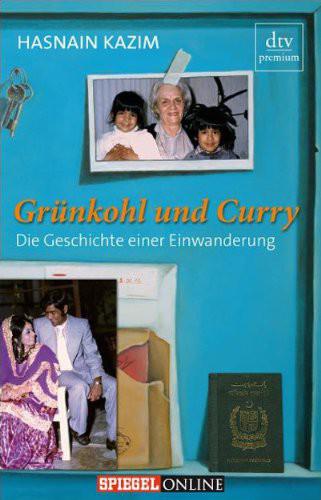

Gruenkohl und Curry

Wort.

»Aber das ist ein schlechtes Wort, du darfst es nicht benutzen«, warnte sie mich.

Am nächsten Tag benutzte ich es doch. Beim Mittagessen im Kindergarten, es gab Hirsebrei, rief ich Michael quer über den Tisch, ohne erkennbaren Anlass, zu: »Du bist selbst ein Arschloch.«

Das gab mächtig Ärger von der Kindergärtnerin! Wenigstens wusste ich jetzt, warum.

Meine Sprachprobleme verschwanden rasch. Das hatte ich meiner Mutter zu verdanken, die fortan mit mir, wann immer möglich, Deutsch sprach – und der ›Sesamstraße‹, wo permanent so ein verklemmter Mann jedem, der ihm über den Weg lief, einen Buchstaben verkaufen wollte.

»Willst du ein O?«, fragte er und öffnete wie ein Exhibitionist seinen Mantel, unter dem sich ein O versteckte.

»Wer, ich?«

»Pssssst, ja du!«

Am nächsten Abend war es der Buchstabe A. Dann das L.

Ich liebte diese Dialoge. Obwohl sie immer demselben Muster folgten, fand ich sie spannend. Und die anschließenden Beiträge, wo nach dem A ein Apfel, ein Anker, ein Auto über den Bildschirm flogen, nach dem Z ein Zebra, ein Zahn und ein Zeppelin, liebte ich mindestens genauso.

Die ›Sesamstraße‹ war ein tägliches Ritual, das ich feierlich zelebrierte: Wenige Minuten vor achtzehn Uhr schaltete ich das dritte Programm ein. Meine Mutter oder mein Vater brachten mir ein Brot mit Leberwurst, Rührei und einen Becher Kakao auf einem orange-braun geblümten Kunststofftablett ins Wohnzimmer. Ich saß im Schneidersitz auf dem Boden, mampfte mein Essen und starrte gebannt auf den Bildschirm. Eine halbe Stunde lang war ich nicht ansprechbar.

Und so lernte ich dank der ›Sesamstraße‹ noch in der Kindergartenzeit lesen und schreiben. Als ich als Fünfjähriger der Kindergärtnerin verkündete, ich könne schon schwierige Wörter schreiben, stellte sie mich auf die Probe: »Schreib mal ›Kuh‹.«

Ich schrieb: ›Ku‹.

Sie sagte: »Schreib mal ›Katze‹.«

Ich schrieb: ›Katse‹.

Sie forderte mich heraus. »Und ›Krokodil‹?«

Ich schrieb: ›Krokodil‹.

Endlich war sie sprachlos.

Pakistanische und indische Kinder sind intensive Fernsehgucker. Die Kinder meiner Cousins und Cousinen konnten schon mit drei Jahren den Videorekorder bedienen und Aufnahmen programmieren. Fernsehen ist in Südasien Grundrecht, auch für Kinder. Selbst in Elendsvierteln, wo es an vielem mangelt, fehlt fast nie ein Fernseher in der Wohnung. Debatten über zu viel Medienkonsum sind eine typisch westliche Angelegenheit. Viele meiner Verwandten hätten kein Verständnis, wenn ich das permanente Laufen des Fernsehers oder die Tatsache, dass kleine Kinder mitten in der Woche bis weit nach Mitternacht vor der Glotze hocken, kritisieren würde.

Meine Eltern ließen uns Kinder zwar nicht permanent, aber doch viel fernsehen. Ich erinnere mich, dass ich als Kleinkind freitagabends auf dem Sofa kauerte und ›Derrick‹ guckte. Ein Mann war erstochen worden.

»Was heißt ›erstochen‹?«, fragte ich.

Meine Eltern überlegten.

»Ich glaube, das heißt, dass er keine Luft mehr bekommen hat«, sagte mein Vater.

Der weitere Verlauf des Krimis zeigte, dass das keinen Sinn ergab. Meine Mutter sagte: »Ich glaube, das heißt, dass er mit einem Messer getötet wurde.«

Sicher war sie sich aber nicht. Sie schlug »erstechen« im Lexikon nach. Sie fand auch heraus, dass mein Vater ›erdrosseln‹ gemeint hatte und dass dieses Wort mit dem Vogel Drossel nichts zu tun hat.

Ich weiß nicht, ob diese Krimis einen Schaden bei mir anrichteten, jedenfalls blieb ich ein ängstliches Kerlchen und schrie nach wie vor wie am Spieß, wenn ich in den Kindergarten musste. Vielleicht war es immer noch die Angst, von meiner Mutter getrennt zu werden und dann ganz alleine zu sein, denn mein Vater war wieder für vier bis sechs Monate auf seinem Schiff unterwegs. Verlustangst ist eine schlimme Angst. Meine Mutter, meine Schwester und ich waren wieder alleine. Mein Vater fehlte mir.

Zum Kindergarten holte uns morgens ein orangefarbener V W-Bus ab, der die Runde durch Hollern-Twielenfleth machte und an verabredeten Punkten hielt. Meine Mutter wartete vor unserem Haus mit mir auf den Bus und spielte mit mir, um mich abzulenken. Gisela Laurich kam auch jeden Morgen mit ihren beiden Töchtern Marina und Sabine dazu. Wenn der Bus dann knatternd um die Ecke bog, begann ich zu schreien und versuchte wegzulaufen. Während Marina und Sabine brav und ganz alleine in den Bus stiegen, rannte Gisela hinter mir her, packte

Weitere Kostenlose Bücher