![Hexenstunde]()

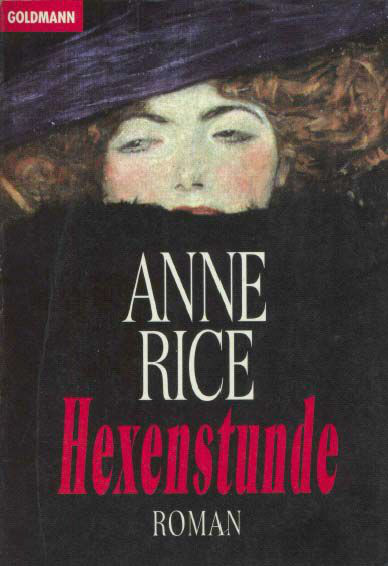

Hexenstunde

Möglichkeit, jemanden nach Einzelheiten zu fragen, gab es nicht. In der Umgebung der OP-Räume herumzulungern, konnte ich nicht riskieren; für die Öffentlichkeit gab es hier keinen Zutritt. Die Wartezimmer für die Angehörigen der Operierten wurden streng überwacht. Und der Rest der Klinik war ein Labyrinth. Ich wußte nicht mehr, was ich tun sollte.

Da ich mir keinen Rat wußte, lud ich Gander auf einen Drink ins Hotel ein. Gander hatte das Gefühl, daß Rowan zutiefst beunruhigt sei. Er beobachtete sie jetzt seit fünfzehn Jahren. Der Tod ihrer Eltern habe ihr den Schwung genommen, sagte er. Und wir konnten ziemlich leicht in Erfahrung bringen, daß ihre unregelmäßigen Kontakte mit den »Boys in Blau«, wie sie ihre Liebhaber nannte, in den letzten Monaten weniger geworden waren.

Ich gab Gander zu verstehen, daß ich Kalifornien nicht verlassen wollte, ohne sie wenigstens einmal gesehen zu haben, und wenn ich ihr in der Parkgarage bei ihrem Auto auflauern müßte – die absolut schlechteste Möglichkeit, jemand zu Gesicht zu bekommen.

»Ich würde das nicht ausprobieren, mein alter Freund«, meinte Gander. »Parkgaragen sind unheimliche Orte. Mit ihrer kleinen Psycho-Antenne hat sie Sie gleich entdeckt. Dann wird sie die Intensität Ihres Interesses an ihr mißdeuten, und plötzlich spüren Sie einen bohrenden Schmerz im Schädel. Und als nächstes sind Sie…«

»Ich habe verstanden, Owen«, sagte ich verzweifelt. »Aber ich muß sie irgendwo in der Öffentlichkeit zu sehen bekommen, wo sie es nicht merkt.«

»Na, dann zaubern Sie’s herbei«, schlug Gander vor. »Treiben Sie mal selbst ein bißchen Hexerei. Synchronismus – nennt man es nicht so?«

Am nächsten Tag beschloß ich, ein paar Routinearbeiten zu erledigen. Ich ging auf den Friedhof, wo Graham und Ellie begraben waren, um die Inschriften auf den Steinen zu photographieren. Ich hatte Gander schon zweimal gebeten, es zu tun, aber aus irgendwelchen Gründen war er nie dazu gekommen. Ich glaube, andere Aspekte der Ermittlungsarbeit machten ihm sehr viel mehr Spaß.

Und als ich auf diesem Friedhof war, ereignete sich etwas höchst Bemerkenswertes. Rowan Mayfair erschien.

Ich kniete im Sonnenschein und machte mir ein paar Notizen über die Inschriften – die Photos hatte ich bereits gemacht -, als diese hochgewachsene junge Frau in der Matrosenjacke und dem ausgeblichenen Overall den Hang herauf kam. Auf den ersten Blick schien sie nur aus Beinen und wehenden Haaren zu bestehen, ein reizendes junges Geschöpf mit frischem Gesicht. Es war unmöglich, zu glauben, daß sie dreißig Jahre alt sein sollte.

Ihr Gesicht war beinahe ohne jede Falte. Sie sah haargenau so aus wie auf den Jahre zuvor entstandenen Photos, aber zugleich hatte sie große Ähnlichkeit mit jemand anderem, und für einen Augenblick brachte diese Ähnlichkeit mich so sehr durcheinander, daß mir nicht einfiel, wer es war. Dann ging mir ein Licht auf. Es war Petyr van Abel. Sie hatte das gleiche blonde, helläugige Aussehen, nahezu skandinavisch. Überdies wirkte sie wie eine extrem unabhängige und sehr starke Frau.

Sie näherte sich dem Grab und blieb nur wenige Schritte weit von mir stehen; ich kniete immer noch da und machte mir ganz offenkundig Notizen über den Grabstein ihrer Stiefmutter.

Sofort sprach ich sie an. Ich weiß nicht mehr genau, was ich sagte. Ich war so verwirrt, daß ich nicht wußte, wie ich meine Anwesenheit dort erklären sollte, und ganz langsam spürte ich Gefahr, so deutlich wie vor Jahren bei Cortland. Ich spürte enorme Gefahr. Ja, ihr blasses, glattes Gesicht mit den großen grauen Augen schien plötzlich von purer Bosheit erfüllt zu sein. Dann war plötzlich eine Mauer hinter ihrer Miene. Sie verschloß sich – es war wie ein riesiges Empfangsgerät, das plötzlich und lautlos abgeschaltet wurde.

Voller Entsetzen merkte ich, daß ich von ihrer Familie redete. Ich hatte ihr erzählt, daß ich die Mayfairs in New Orleans kannte. Es war meine matte Entschuldigung für das, was ich hier tat. Ob sie etwas mit mir trinken wolle, um über alte Familiengeschichten zu plaudern? O Gott! Wenn sie jetzt ja sagte!

Aber sie sagte nichts. Absolut nichts – zumindest nicht in Worten. Aber ich hätte schwören können, daß sie mir ganz absichtsvoll mitteilte, sie könne mein Angebot nicht annehmen; etwas Dunkles und Furchtbares und Schmerzliches hindere sie daran. Und dann erschien sie plötzlich verwirrt und ratlos und sehr elend. Tatsächlich habe

Weitere Kostenlose Bücher