![Ich habe einen Namen: Roman]()

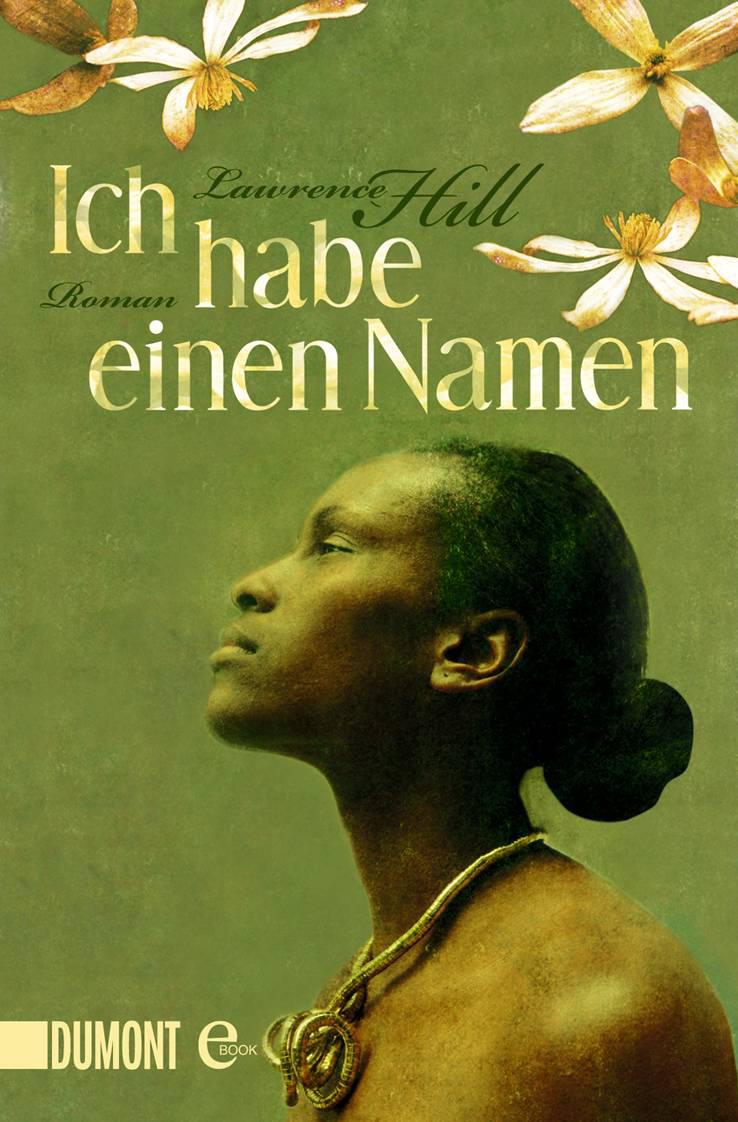

Ich habe einen Namen: Roman

machen«, sagte ich.

»Niemals«, sagte Fanta.

»Sie bekommt bald ein

Baby«, sagte ich.

»Wann Baby?«, fragte

er.

»In einem Mond«, sagte

ich.

Der Toubab zögerte. Ich

konnte ihn atmen hören. Es war ein pfeifendes, keuchendes Geräusch. Ich fragte

mich, ob seine kleinen Nasenlöcher verstopft waren. Sein Mund war voller

schwarzer Zähne, und ich erhaschte einen Blick auf sein Zahnfleisch. Es war so

leuchtend rot wie der Kehllappen eines Truthahns. Er war ein hässlicher Mann,

der von innen heraus zu verfaulen schien. Böse Absichten sah ich in seinen

Augen jedoch nicht. Ich versuchte es noch einmal.

»Baby in einem Mond«,

wiederholte ich und fuhr mit der Hand über Fantas dicken Bauch. »Große Mama.

Große Mama. Sie sagt, ihr wollt sie essen.«

Der Toubab verstand

nicht. Der Helfer erklärte es ihm.

»Wir essen keine

Mutter«, sagte der Toubab. Er und der Helfer hielten sich die Bäuche vor

Lachen. »Arbeiten. Arbeiten im Toubabu-Land. Nicht essen.« Der Mann mit dem

orangefarbenen Haar ließ die Hände sinken. Die Untersuchung war vorüber.

Der Helfer meldete sich

wieder zu Wort. »Er wird sie nicht kochen. Sie wird für die Toubabu arbeiten.

Ihr werdet alle arbeiten.«

Ich konnte nicht

glauben, dass die Toubabu all diese Umstände auf sich nahmen, damit wir in

ihrem Land arbeiteten. Sie mussten das Schiff bauen, das wütende Wasser

überwinden, all diese Menschen und Güter verladen – nur damit wir für sie

arbeiteten? Sie konnten doch sicher selbst ihre Mangos pflücken und ihre Hirse

mahlen. Das war doch bestimmt viel einfacher als das alles hier!

Ich deutete auf den

Toubab und fragte den Helfer: »Was macht er?«

»Er ist der

Medizinmann«, sagte der Helfer.

»Du redest zu viel mit

ihnen«, sagte Fanta.

»Er sagt, er wird dich

nicht essen«, sagte ich.

»Wer sagt das?«

»Der Toubab.«

»Was hat er gesagt?«

»Dass du arbeiten

musst.«

»Warum sollte ich

arbeiten, wenn sie mich sowieso essen? Hör zu, Kind. Wir werden alle gekocht

und gegessen.«

Andere Toubabu brachten

Fanta weg. Ich musste bei dem Medizinmann bleiben, um den Fulbe-Gefangenen zu

erklären, was der Helfer sagte. Einer nach dem anderen wurden sie nach unten

geschickt. Als ich die letzte Gefangene auf dem Schiffsdeck war, verließ mich

der Mut. Die Toubabu hatten mich benutzt, und jetzt würden sie mich töten. Fast

wäre ich auf die Knie gefallen, aber ich dachte an meine Mutter und meinen

Vater vor unserem Dorf und blieb stehen. Warmer Urin rann mir am Bein herunter,

und ich glühte vor Scham.

Der Medizinmann gab mir

eine Kalebasse mit Wasser. »Du hilfst mir«, sagte er.

Ich trank, sagte aber

nichts.

»Du hilfst mir, und ich

helfe dir.«

Ich hatte keine Ahnung,

wie er mir helfen wollte und was ich für ihn tun konnte. Ich wünschte, sie

hätten mich mit Sanu und Fanta weggeschickt. Ich sah, wie die Heimatländer das

Schiff verließen. Sie kletterten in ihre Kanus und ruderten davon. Sie durften

kommen und gehen, aber wir, die Gefangenen, würden von hier weggebracht werden.

Dessen war ich sicher.

Die Hand des

Medizinmannes lag auf meiner Schulter. Er sagte etwas, das ich nicht verstand.

Der Helfer erklärte mir, dass ich mit ihm hinunter ins Schiff gehen solle. Er

ging voran. Der Medizinmann packte meinen Arm und führte mich steile Stufen

hinunter in einen dunklen, stinkenden Raum. Der Geruch menschlicher

Ausscheidungen ließ mich würgen. Ich stellte mir den größten Löwen meines

Landes vor, so groß wie der Löwenberg an der Küste, aber lebendig, atmend und

hungrig. Mir schien, als würde ich direkt in seinen Hintern geführt. Der Löwe

hatte einige Dörfer verwüstet, die Menschen lebend verschlungen und bewahrte

sie aufgestapelt und kaum atmend im schwachen Licht seines Bauches auf. Der

Helfer hielt ein tragbares Feuer in die Höhe, das Licht in die Schatten warf.

Der Medizinmann hatte ebenfalls ein Feuer in einem Behälter. Wohin ich mich

auch wandte, sah ich nackte Männer liegen, auf Schlafbrettern

aneinandergekettet, stöhnend und weinend. Ausscheidungen und Blut flossen über

die Bodenbretter und bedeckten meine Zehen.

Unser Gang war nichts

als ein schmaler Pfad zwischen den Männern links und rechts. Eng wie Fische in

einem Eimer lagen sie auf drei Ebenen, die unterste knapp über meinen Füßen,

die mittlere bei meiner Hüfte und die obere auf Höhe meines Halses. Sie konnten

die Köpfe kaum weiter als ein, zwei Handbreit über die nassen hölzernen Latten

heben.

Die Männer konnten

nicht

Weitere Kostenlose Bücher