![Kleiner Kummer Großer Kummer]()

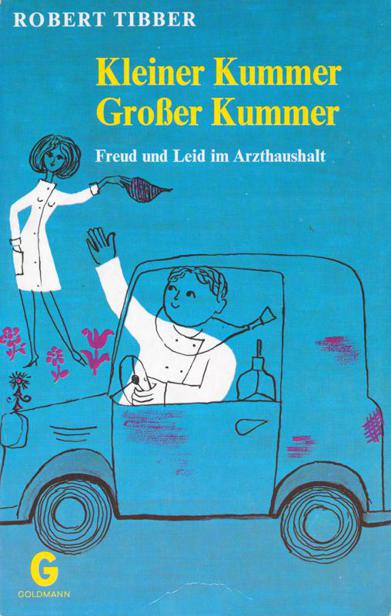

Kleiner Kummer Großer Kummer

lebhaft schimmernden schönen Haar tauchte immer wieder dazwischen auf. Ich dachte an all die Patienten in meiner Praxis, die vor ihrer Zeit sterben mußten und es nicht wünschten: ein kleiner Schuljunge mit Leukämie; eine Dame im mittleren Alter, die sich so lange an das Leben zu klammem versuchte, bis ihr erstes Großkind geboren sein würde, und die ihren Willen gegen die bösartige, unerbittlich wachsende Geschwulst in ihrer Brust einsetzte; das kleine Baby mit dem Herzfehler, das kaum gelebt hatte. Ich haßte Tessa fast, daß sie diese Gabe, an die sich so viele trotz Schmerzen und Krankheit, Armut und Hoffnungslosigkeit klammerten, fortgeworfen hatte. Ihr Tod hatte sich aus den besonderen Umständen ergeben, aber da ich jetzt wußte, wie alles hätte enden können, schien mir das Ende zu hart.

Die Schwester rauschte vorbei und rief mir zu: »Der Kopf ist da. Nun kann es nicht mehr lange dauern.«

Ein Prickeln der Aufregung durchlief mich. Ich war Humphrey Mallow dankbar, daß er bei Sylvia blieb. Gewöhnlich beschränkte sich die Arbeit der Fachärzte darauf, das Baby in Empfang zu nehmen. Es tat mir leid, daß ich ihn von seiner Nachtruhe abhielt, genauso wie ich auch meinen Patienten oft leid tat. Als Geburtshelfer verbrachte er sicher mehr Stunden außer dem Bett als ich, wenn sein Leben im allgemeinen auch ruhiger verlief.

Zum viertenmal versuchte ich die schwer auseinanderzuhaltenden Rosen auf den Vorhängen zu zählen und überlegte mir, daß der praktische Arzt immer einen Zwanzig-Stunden-Tag haben würde, auch wenn sich die Welt immer mehr zur Automatisierung neigte, und daß der unsrige am wenigsten von allen Berufen zu entbehren sein würde. Regen, Hagel, Schnee oder Nebel — wir taten Tag und Nacht unsere Pflicht und waren für all unser Tun verantwortlich. Man erwartete von uns, daß wir zu allen Zeiten zur Verfügung standen, körperlich gesund und geistig rege, selbst wenn wir eigentlich nach einigen hektischen Tagen und mehreren Nachtbesuchen beim Zustand der Erschöpfung angelangt sein mußten. Manchmal, wenn der Kopf wegen des fehlenden Schlafs brummte und der Körper vor Müdigkeit schmerzte, rief man uns an diesem unserem tiefsten Punkt, um eine Entscheidung zu treffen, von der das Leben des Patienten abhängen konnte... Das war das Leben, das ich gewählt hatte, von der Dramatik früherer Zeiten war nicht mehr viel da. Mit Antibiotika, Penicillin, mit Krankenhäusern, Krankenwagen und Hilfstruppendienst am anderen Ende des Telefons gehörten die heimische Küchentischchirurgie, die Krisis bei der Lungenentzündung und die schwierigen Geburten der Vergangenheit an. Ein großer Teil meiner Arbeit war das Ergebnis der immer steigenden Hetze des modernen Lebens, das Tempo in der Fortbewegung und den Handlungen, der steigende Lebensstandard. Ich erfüllte die Wünsche nach schmerzstillenden Mitteln, nach Medikamenten gegen Depressionen und Schlaflosigkeit, nach Schlankheits- und Beruhigungstabletten. Aber dennoch mußte ich immer wieder mitten in der Nacht mein warmes Bett verlassen, ob ich wollte oder nicht. Der Beruf hatte, nachdem die Medizin jetzt kein Geheimnis mehr war, einen großen Teil seines Glanzes verloren, aber nichts von seinen Schwierigkeiten. Ich tat mir selber leid, wußte aber, daß ich bei keiner anderen Arbeit die gleiche Befriedigung finden könnte; ich knurrte über die vielen Arbeitsstunden, die Formulare des Gesundheitsdienstes, die Dummheit der Laien, aber es wurde mir nie langweilig, weil es niemals einen unausgefüllten Augenblick gab. Ich wußte von der Statistik her, daß ich im frühen mittleren Alter mit einem Herzinfarkt tot umfallen würde, doch ich nahm keine Rücksicht darauf. Ich liebte meine Arbeit -ein Zustand, den es nach dem, was mir meine Patienten erzählten, offenbar nur noch selten gab.

Ich mußte mich selbst durch das Zählen der Rosen statt Schafen so hypnotisiert haben, daß ich eingeschlafen war, denn als ich meine Augen öffnete, sangen die Vögel, und das erste Licht kroch durch die Vorhänge. Eine Schwester stand vor mir.

»Ich gratuliere!« sagte sie.

»Was?«

»Ein Junge.«

Ich grinste wie ein Narr. Ich hatte einen Sohn.

»Meine Frau?«

»Es geht ihr gut. Mr. Mallow schickte mich, daß ich es Ihnen berichte. Er gibt Ihnen Bescheid, wann Sie kommen können.«

Ich glaube, ich habe vor Glück geweint, aber als Dr. Mallow, trotz seiner Nachtarbeit in strahlendem Weiß, herunterkam, hatte ich mich wieder zusammengerissen; zum erstenmal

Weitere Kostenlose Bücher