![Weisser Oleander]()

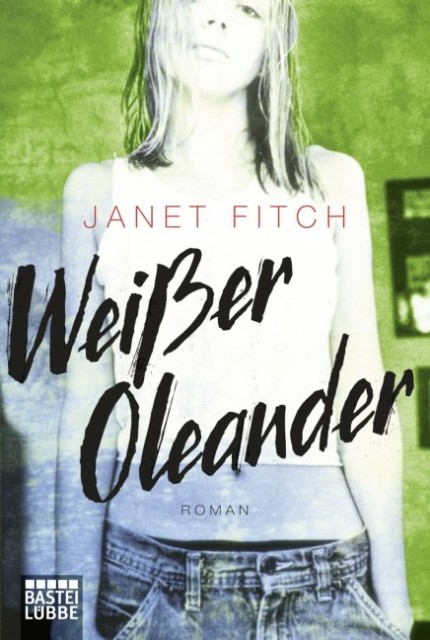

Weisser Oleander

fadenscheinig, kaum mehr als ein Spinnengewebe mit all seinen feinen Gedanken, Bestrebungen und dem Glauben an die eigene Wichtigkeit. Man brauchte sich bloß anzuschauen, wie leicht er sich auflöste, sich beim ersten bisschen Schmerz verflüchtigte. So wie Yvonne keuchend auf dem Bett lag, grenzte sie an das Unerkennbare, zerfiel in eine reife Ansammlung aus Nerven, Fasern, Beuteln, Sekreten und der alten inneren Uhr des Blutes. Verglichen mit diesem immerwährenden Körper war das Individuum nur Dunst, eine Wolke. Der Körper war die einzige Wirklichkeit. Ich habe Schmerzen, also bin ich.

Die Krankenschwester kam herein, sah auf das CTG und prüfte mit forschen, autoritären Bewegungen Yvonnes Wehen und ihren Blutdruck. In der letzten Schicht hatten wir Connie Hwang gehabt, wir hatten ihr vertraut, sie hatte gelächelt und Yvonne sanft mit ihren molligen Händen berührt. Doch diese hier, Melinda Meek, schnauzte Yvonne an, weil sie wimmerte. »Es wird schon wieder. Stellen Sie sich nicht so an«, sagte sie. »Sie haben das doch schon mal gemacht.« Sie erschreckte mich mit ihrer Effizienz, ihren knochigen Fingern. Vermutlich wusste sie bereits, dass wir Pflegekinder waren, dass Yvonne das Baby nicht behalten würde. Sie hatte schon für sich entschieden, dass wir verantwortungslos waren und jedes bisschen unseres Leidens verdient hatten. Sie hätte eine gute Aufseherin in einer Besserungsanstalt abgegeben. Nun wünschte ich, dass meine Mutter hier wäre. Sie hätte gewusst, wie man Melinda Meek wieder los wurde. Selbst in der Übergangsphase hätte sie Melinda noch in ihr verdrießliches Gesicht gespuckt und gedroht, sie mit dem Kabel des Wehenschreibers zu strangulieren.

»Es tut weh«, sagte Yvonnne.

»Sie sind ja auch nicht zum Vergnügen da«, sagte Melinda. »Sie müssen atmen.«

Yvonne versuchte es, schnappte nach Luft und pustete sie aus; sie wollte immer, dass alle Welt sie liebte, selbst diese sauertöpfische Krankenschwester.

»Können Sie ihr nicht einfach etwas geben?«, fragte ich.

»Es geht ihr prima«, erwiderte Melinda schroff; in ihren dreieckigen Augen schimmerte eine verschleierte Drohung.

»Alles Arschlöcher hier«, sagte die Frau auf der anderen Seite des weißen Duschvorhangs. »Wollen den Armen nichts von ihren Scheißmedikamenten geben.«

»Bitte«, sagte Yvonne und klammerte sich an Melindas weißen Kittel. »Ich flehe Sie an.«

Die Schwester pflückte Yvonnes Hand rasch wieder ab und patschte sie fest auf ihren Bauch zurück. »Sie sind schon acht Zentimeter offen. Es ist fast vorbei.«

Yvonne schluchzte leise, rhythmisch, ohne Hoffnung, selbst zu erschöpft, um zu schreien. Ich massierte ihr den Bauch.

Niemand sprach je darüber, was für ein Kampf es war. Ich konnte mir vorstellen, warum die Frauen früher regelmäßig bei der Geburt gestorben waren. Sie hatten sich weder irgendwelche Bakterien eingefangen, noch waren sie verblutet. Sie hatten einfach aufgegeben. Es war ihnen irgendwann egal, ob das Baby kam oder nicht. Sie wussten genau, dass sie, wenn sie nicht starben, dieselbe Tortur im nächsten Jahr noch einmal durchmachen mussten und im Jahr darauf wieder. Ich konnte gut verstehen, weshalb eine Frau einfach aufgab, wie ein müder Schwimmer den Kopf untergehen ließ, bis sich die Lungen mit Wasser füllten. Langsam massierte ich Yvonnes Nacken und Schultern; ich würde sie nicht untergehen lassen. Sie lutschte Eiswürfel durch das fadenscheinige Frotteetuch. Wäre meine Mutter hier, hätte sie Melinda dazu gebracht, die Medikamente herauszurücken, so viel war sicher.

»Mamacita, ay« , heulte Yvonne.

Ich hatte keine Ahnung, weshalb sie ausgerechnet nach ihrer Mutter rief. Sie hasste ihre Mutter. Sie hatte sie seit sechs Jahren nicht mehr gesehen, seit dem Tag, an dem die Mutter Yvonne, ihren Bruder und ihre Schwestern in ihrer Wohnung in Burbank eingeschlossen hatte, um auf die Rolle zu gehen, und nicht mehr zurückgekehrt war. Yvonne hatte erzählt, dass die Mutter ihren Freunden erlaubt hatte, mit Yvonne Ringelpiez zu machen, als sie elf war. Ich wusste gar nicht, was das war. »Rudelbumsen. Der Reihe nach drüberlassen«, erzählte sie. Und trotzdem rief sie Mama .

Aber nicht nur Yvonne. Überall auf der Station riefen sie nach ihren Müttern. Mami, Ma, Mom, Mama . Selbst die, die von ihren Ehemännern begleitet wurden, riefen nach ihrer Mutter. Als wir vor neun Stunden hereingekommen waren, hatte eine Frau mit einer Stimme wie ätzende Lauge abwechselnd ihren

Weitere Kostenlose Bücher