![Ana Veloso]()

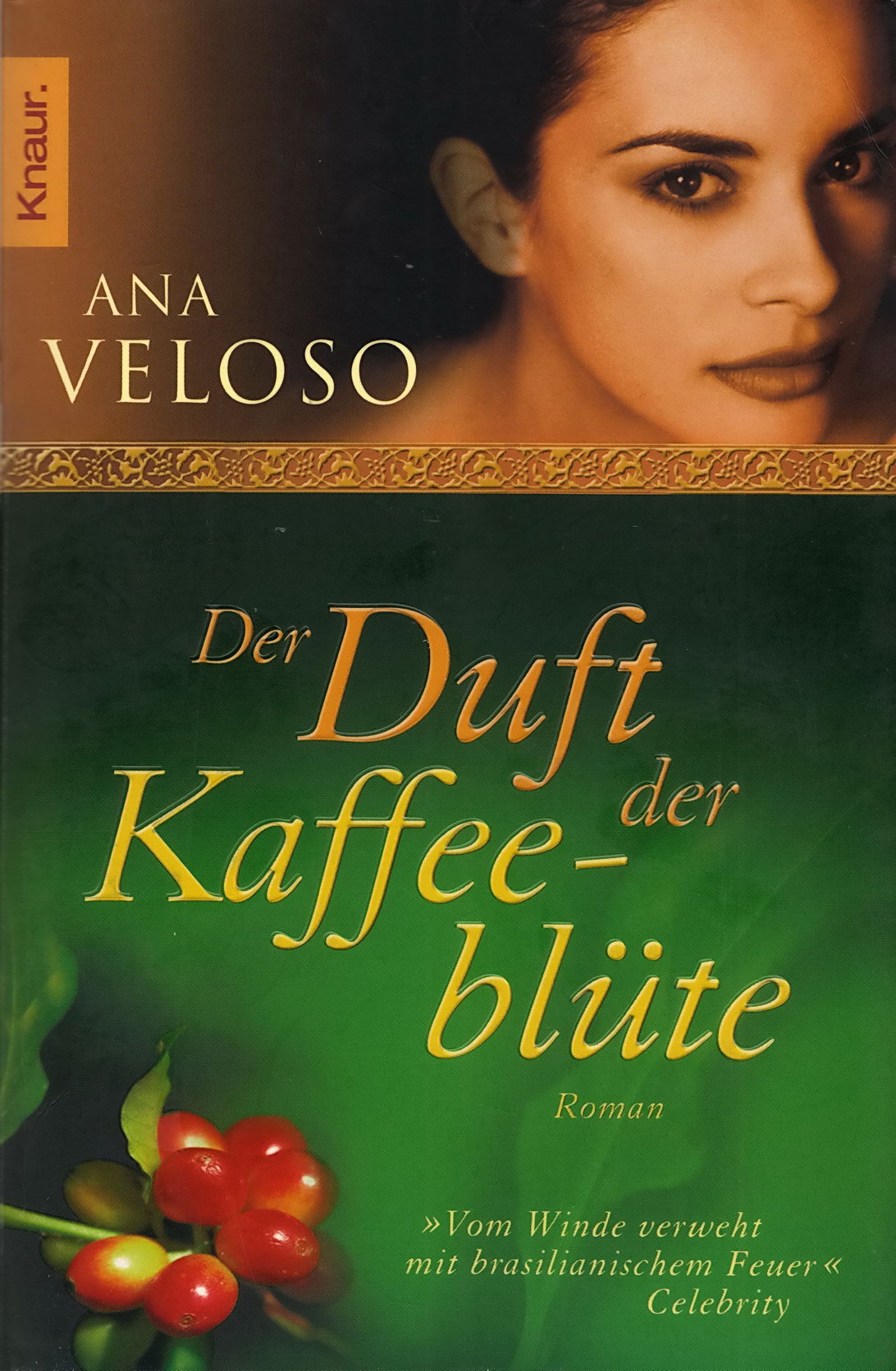

Ana Veloso

auszuruhen. Man sah schwarze amas mit weißen Kindern,

Gruppen schwarz gekleideter Witwen, die streng die jungen Leute musterten, die

vorbeispazierten, und Senhores mit geschäftiger Miene, die es eilig zu haben

schienen.

»Wie hübsch das ist!«, rief Aaron.

»Ja, nicht wahr?« Pedros Augen nahmen einen wehmütigen

Ausdruck an. Wie konnte er nur vergessen, wie beschaulich und friedlich es hier

war? Warum nur hatte er dieses Idyll freiwillig gegen den Moloch Rio

eingetauscht? Als in diesem Moment ein Herr auf der Straße seinen Hut hob und

Pedro mit einer leichten Verbeugung grüßte, fiel es ihm wieder ein. Rubem

Leite, der Notar, hatte ihn sofort erkannt. Und alle anderen Wichtigtuer würden

ihn ebenfalls sofort erkennen. Sie würden ihm schmeicheln, ihn belästigen, ihn

um ein Darlehen bitten oder ihn von unsinnigen geschäftlichen Transaktionen zu überzeugen

versuchen. Ihn, den jungen Herrn von Boavista, der in ihren Augen doch nur ein

verwöhnter Nhonhô war. Ihn, dessen erste Gehversuche sie miterlebt hatten, an

dessen Geheul sie sich erinnerten, als er einmal seine ama verloren

hatte, und dessen Jugendsünden ihnen noch heute Anlass zur Belustigung gaben.

Sie glaubten Pedro da Silva zu kennen, doch er

war ein anderer geworden. In der Anonymität der Großstadt konnte er niemanden

mit seinem Namen beeindrucken, da galt es, mit anderen Qualitäten zu glänzen.

Hier in der Provinz würde so schnell niemand Notiz von seinen Talenten nehmen.

Für die Bewohner des Vale wäre er für immer der Sohn von Eduardo da Silva, ein

verzogenes Söhnchen. Was für eine Bürde war doch diese kollektive Erinnerung!

Wahrscheinlich würde ihn die Witwe Fonseca für den Rest seines Lebens erstaunt

ansehen und feststellen, wie groß er doch geworden sei. Und wahrscheinlich wäre

sein alter Lehrer ähnlich überrascht, dass sein kleiner Pedro, der als Kind

einen extremen Widerwillen gegen die schöngeistigen Fächer gezeigt hatte, heute

freiwillig ins Theater ging oder ein Buch zur Hand nahm.

Die Kutsche verließ die Stadtgrenzen. Die

Pflasterstraße wurde durch einen Lehmweg abgelöst, das Gefährt rollte nun etwas

leiser hinter den beiden Pferden her. Die Sonne stand schon tief am Himmel. Über

den Feldern summte und surrte es, doch Pedro, João Henrique und Aaron blieben

dank des Fahrtwindes von Mücken, marimbondos und anderen Insekten

verschont. Es duftete schwach nach Kaffeeblüten. Die Kutsche fuhr an einer

Gruppe von Sklaven vorbei, die sich auf dem Rückweg von den Feldern befand. Sie

trugen Körbe auf dem Kopf und sangen.

»Die tragen ja gar keine Ketten an den Füßen«,

wunderte sich Aaron.

»Natürlich nicht. Mit wunden Knöcheln können sie

nicht arbeiten.«

»Aber ich dachte ...«

»Ja«, unterbrach ihn Pedro, »du hast zu viele

von Leóns Schmähartikeln gelesen. Die Sklaven werden hier gut behandelt. Die

wenigsten von ihnen würden fliehen – sie kennen doch die Freiheit gar nicht,

und sie wüssten auch nichts damit anzufangen.«

»Warum ist dann die Zeitung voll von Annoncen,

in denen entlaufene Schwarze gesucht werden?«

»Es leben allein in der Provinz Rio de Janeiro

hunderttausende von Sklaven. Wenn davon zehn am Tag weglaufen, ist das nur ein

verschwindend geringer Anteil. Samstags stehen dann vielleicht fünfzig

Suchanzeigen in der Zeitung – das sieht nach viel aus, ist es aber nicht.«

Aaron schien mit dieser Rechnung nicht

einverstanden zu sein, ließ das Thema aber fallen.

»Weißt du«, meldete sich João Henrique zu Wort, »wie

viele von den entlaufenen Negern man ausfindig macht?«

»Nein«, antwortete Pedro. »Ich schätze, nicht

viele. Die Beschreibungen treffen auf zu viele von ihnen zu. Ich meine, wenn in

der Anzeige steht: > von mittelgroßer Statur, etwa dreißig Jahre alt, hört

auf den Namen Jose < , dann stehen die Chancen wohl eher schlecht, den Mann zu

finden. Anders ist es, wenn der Flüchtling besondere Kennzeichen hat, auffällige

Narben, Missbildungen oder Ähnliches. Ich denke, dass diese Leute schnell

gefunden werden.«

»Mir tun sie Leid«, sagte Aaron. »Wenn jemand so

viel riskiert, so viele Entbehrungen auf sich nimmt und bewusst eine halbwegs

erträgliche Gegenwart gegen eine nicht eben rosige Zukunft eintauscht, dann

muss ihm doch sehr an seiner Freiheit gelegen sein. Und wenn sie mutig und

schlau genug sind, zu entwischen, dann bringen diese Leute ja schon die

wichtigsten Eigenschaften mit, die man als freier Mensch braucht – und haben

sich ihre Freiheit

Weitere Kostenlose Bücher